>>>接上辑

六、各部门运营绩效

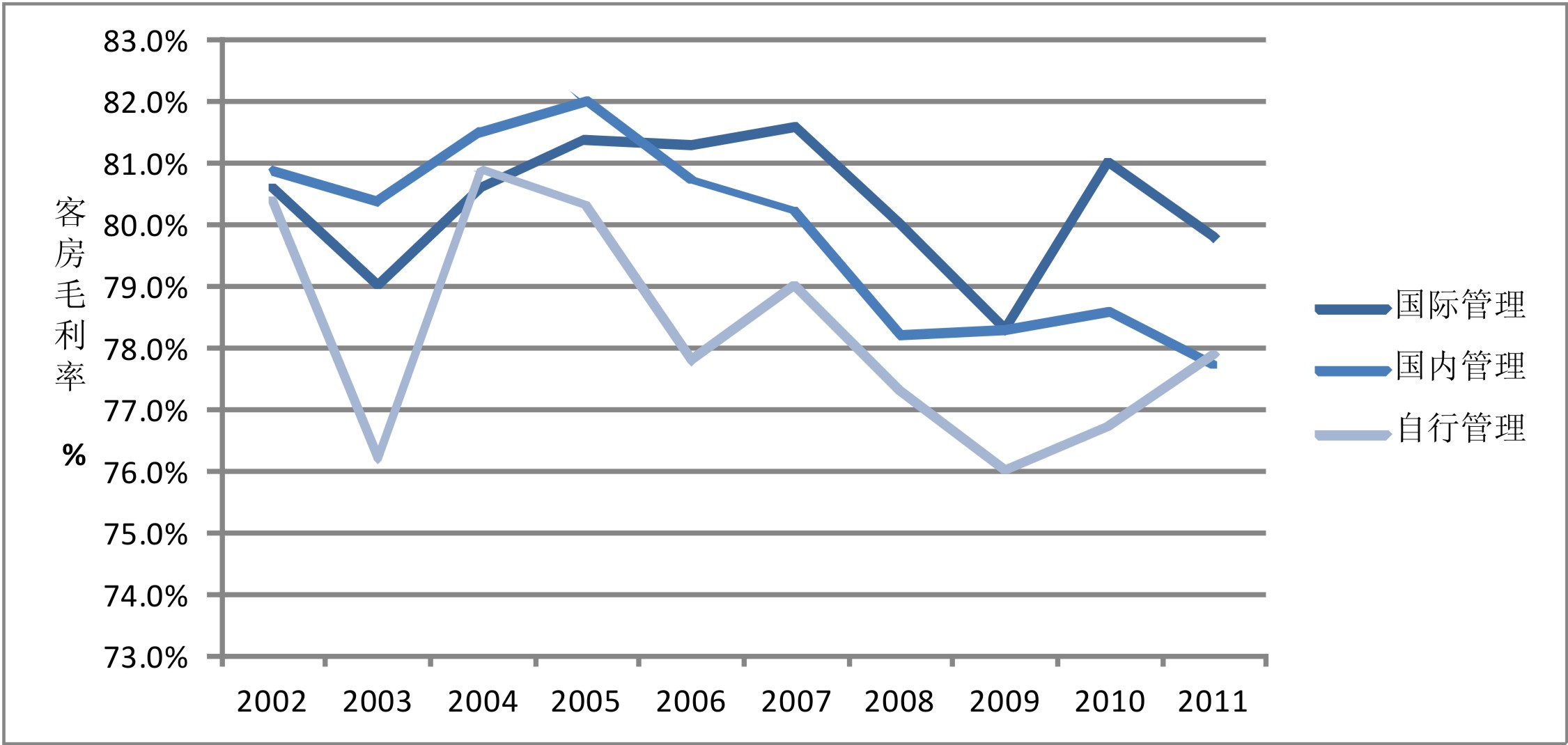

(一) 客房毛利率

图23分析了三种管理方式的客房毛利率,总体差距不大,在76%—82%之间。2002年—2005年间国内管理的客房毛利率处于领先,基本达到80%以上;2006年以后国际品牌开始领先。基本格局是国际品牌最高,自行管理最低,国内品牌居中。平均房价的高低对于客房毛利率的高低起决定作用,2011年国内品牌和自行管理的房价基本一致,其毛利率水平也一致。

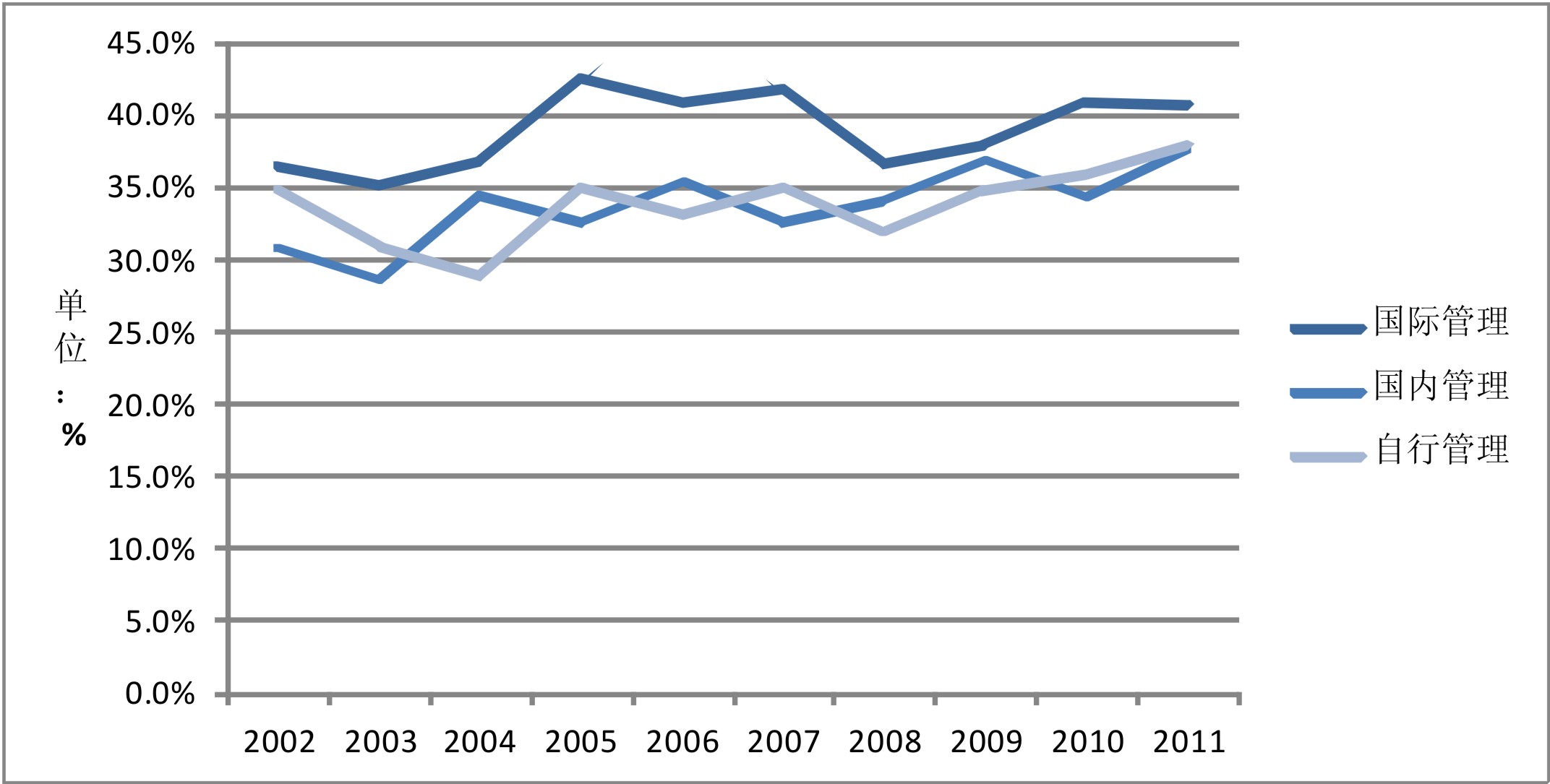

(二) 餐饮毛利率

国际管理在餐饮毛利率指标上处于领先地位,近十年来都在35%以上。而国内品牌和自行管理大多数时候徘徊在30%—35%之间。餐饮毛利率影响因素:一是价格,二是成本。从图24看到,国内品牌和自行管理虽然食品收入多,但餐饮毛利率较低,提升餐饮毛利率一是提升价格,二是控制成本。

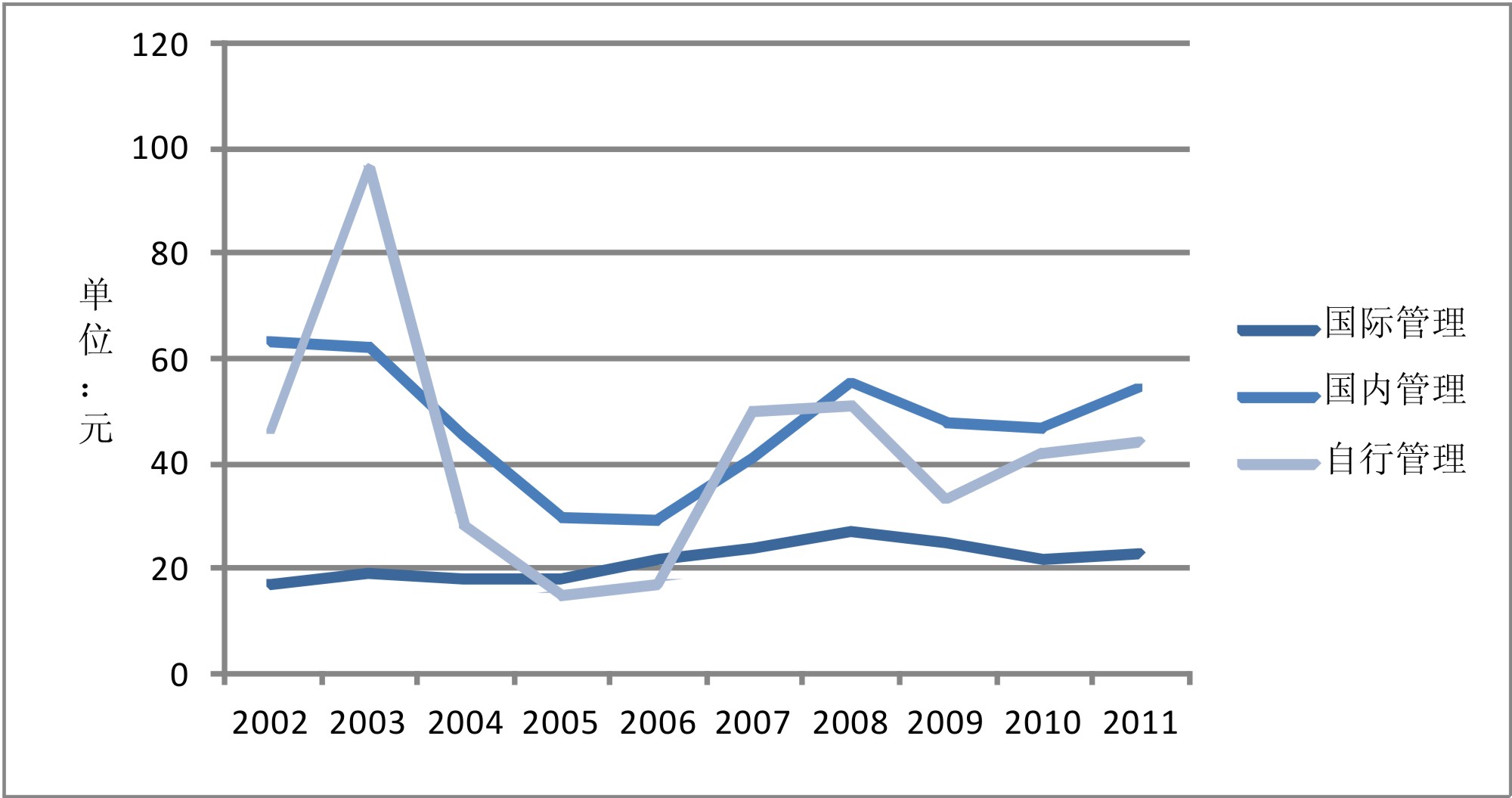

(三) 水疗健身

水疗和健身收入方面,总体上国内品牌和自行管理要高于国际管理(见图25)。

大多数五星级饭店的健身房对于住店客人是免费的,其收入依靠非住店客人的健身卡销售。

水疗在近年来受到国际集团重视,希尔顿集团2012年发布的全球水疗蓝皮书显示:在6000多名受访者中,45%的受访者认为饭店是否配置水疗设施将影响是否预订客房的决策;69%的受访者倾向于在住店期间使用店内的水疗设施。国内饭店的水疗(桑拿)通常是外包经营的,但专业化和品牌化方面不及国际集团,总体上看,这一部门的产品迎合消费者健康保健需求,未来将处于上升趋势。

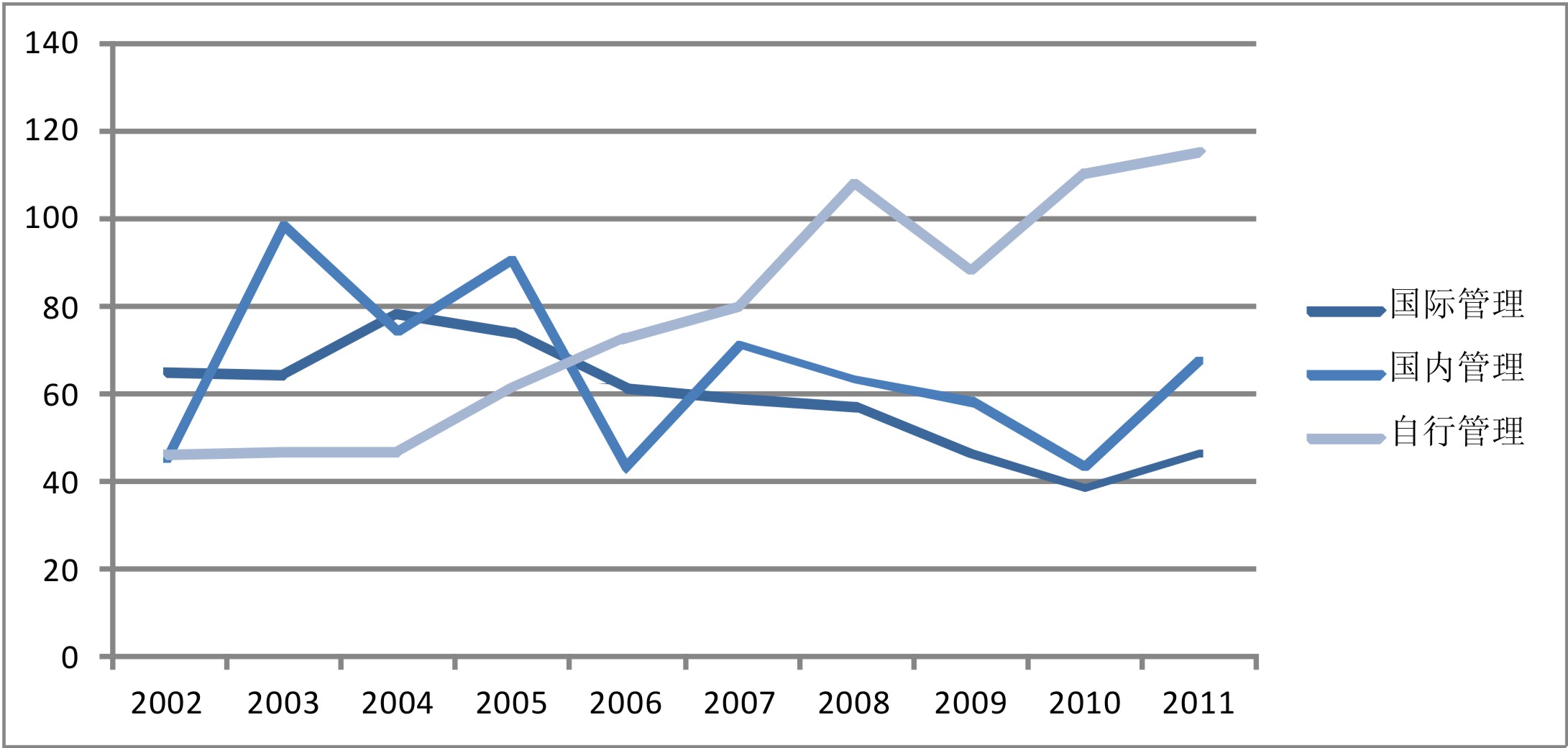

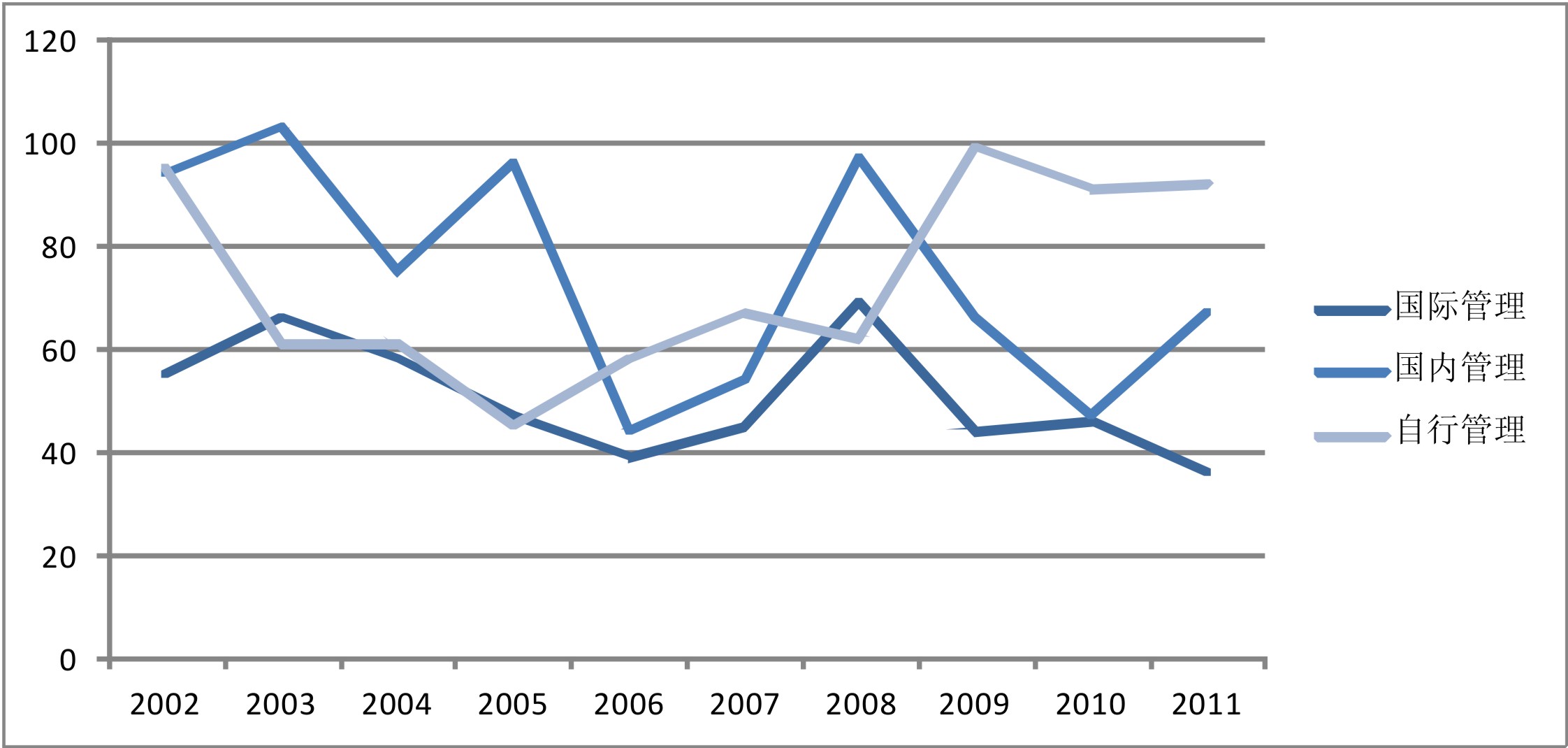

(四) 小型营运部门

小型营运部门包括电话、洗衣、熨烫等服务。就每间实际入住客房收入来说,国际品牌近十年来处于下降趋势(见图26),国内品牌表现居中,自行管理处于上升趋势,两年来每间入住房收入超过100元,这一变化值得我们关注。我们要思考的是:除了核心产品,五星级饭店还有哪些配套产品在赚钱?

(五) 租金和其他收入

将租金和其他收入平摊到每间入住客房后根据时间序列绘制曲线(见图27),发现自行管理上升、国内品牌波动、国际品牌垫底。经营常识告诉我们,外租区域的增多,给整体氛围管理增加难度。虽然这一部门毛利率普遍超过80%(有些年份超过了90%)但从豪华饭店整体性角度看,专业管理公司不希望有过多的出租区域。

七、不可分配开支

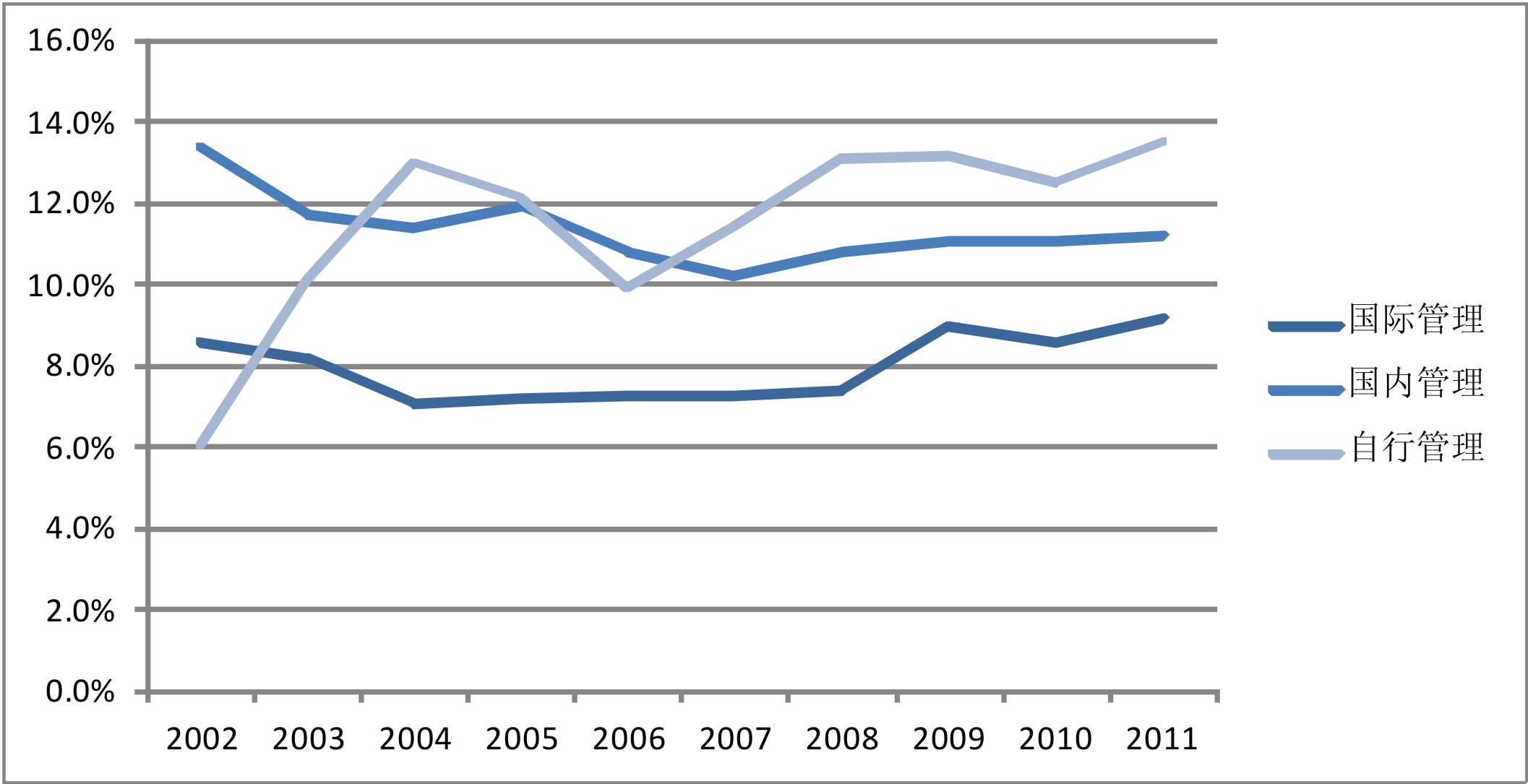

(一) 行政和一般开支

行政和一般开支包括行政办事开支、律师费、会计师费、一般保险费、信用卡佣金、人员工资等。按占总收入百分比的多少排序,大多数的年份是自行管理大于国内管理,国内管理大于国际管理。如图28所示,国际集团控制在8%左右,国内品牌基本在10%—11%之间,自行管理在大多数年份超过了11%。这些差别笔者认为更多是体制方面的原因,所有权对经营权干涉越少,该项费用比率就容易得到有效控制。

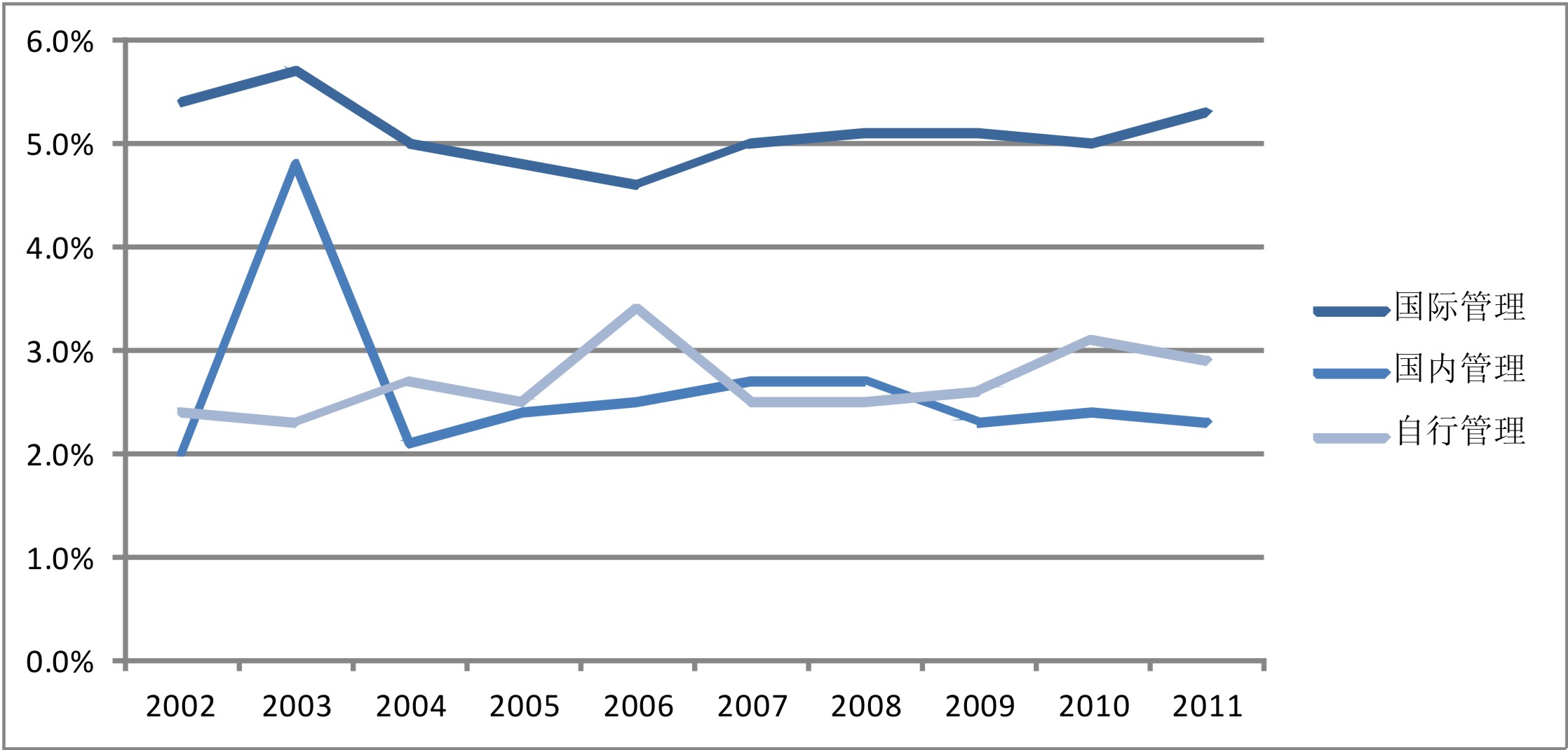

(二) 市场推广和营销开支

市场推广和营销开支包括:市场销售部人员工资,系统推广费用,特许经营费用,公共关系、应酬开支等。图29所示:相比其它两种管理方式,国际品牌在该项开支占总收入的百分比要高出其他两种管理方式一倍左右,一般在5%左右,稳定性较强;国内品牌与自行管理在该项费用上差距不大。

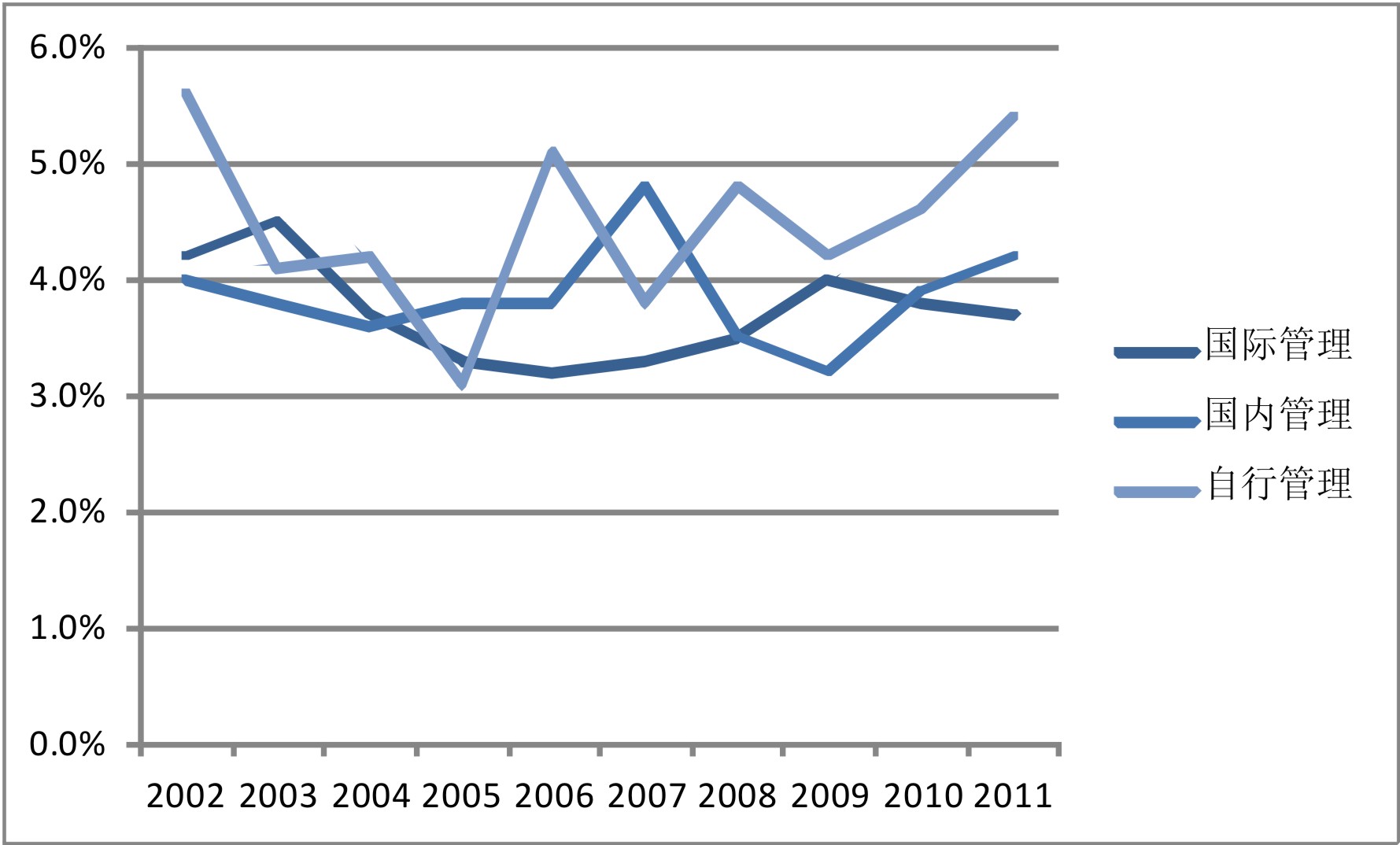

(三) 物业运营和保养开支

物业运营和保养开支包括人员工资,维修建筑物、机电设施、园艺费、清洁用品、排污费等。比较三种管理方式物业运营和保养开支占总收入的百分比(见图30),普遍来看,该项指标自行管理大于其他两种管理方式。国际品牌和国内品牌保持在3%—4%之间。

八、人力成本

改革开放后,中国在经历了多年的经济高速增长后,近十年来劳动力成本也开始快速上升。工资曲线拐点,劳动供给意愿拐点,适龄劳动人口供给拐点这三大拐点相继出现。饭店业与其他劳动密集型行业一样,正在经历严重的“用工荒”。

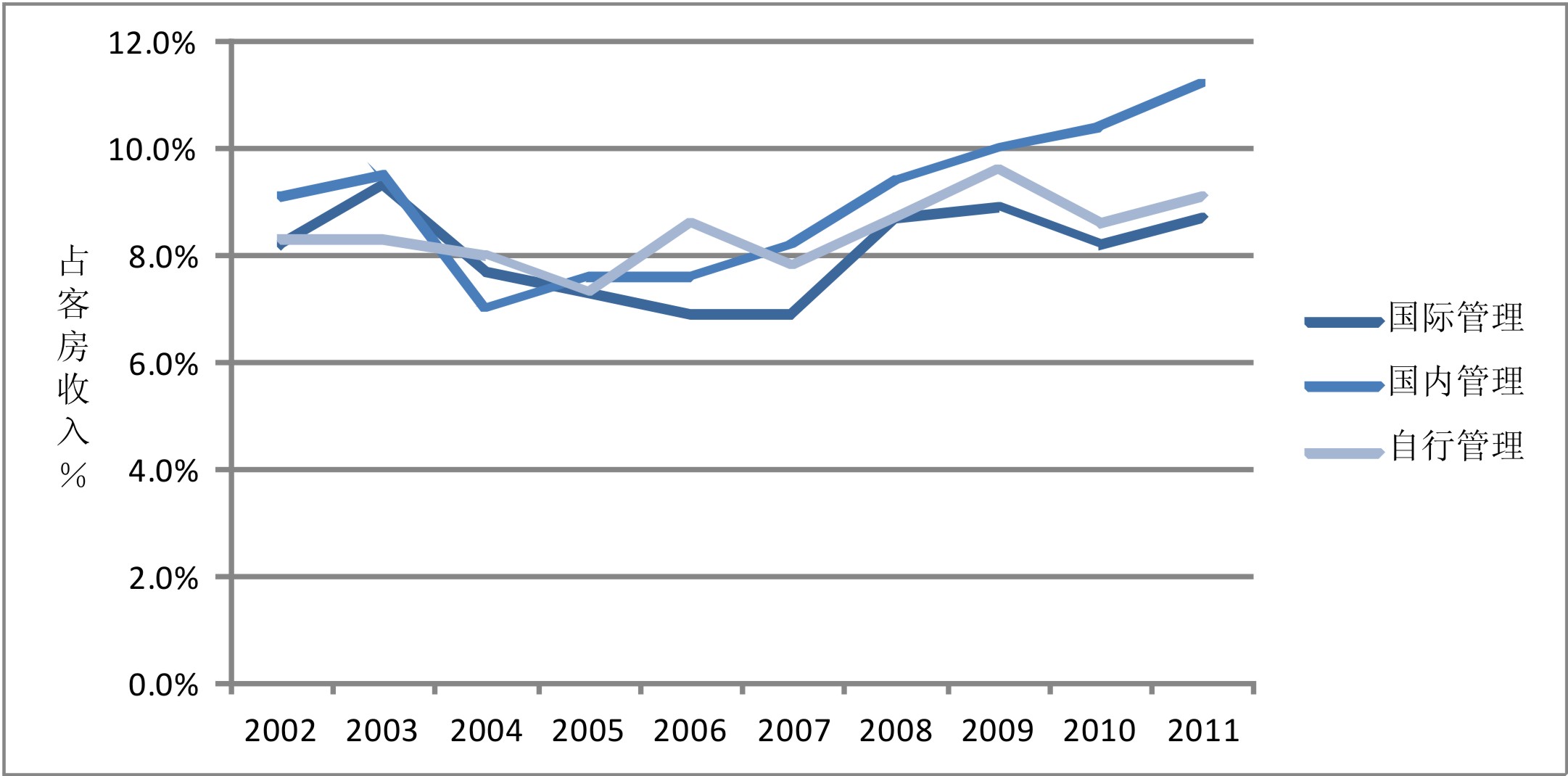

(一) 客房部工资占营收百分比

近年来全行业均面临人力成本高的局面。国内管理的客房员工工资比重大于自行管理和国际管理,达到了10%以上(见图31)。主要原因可能是国内管理的客房房价不及国际品牌,而人力成本不断增加。

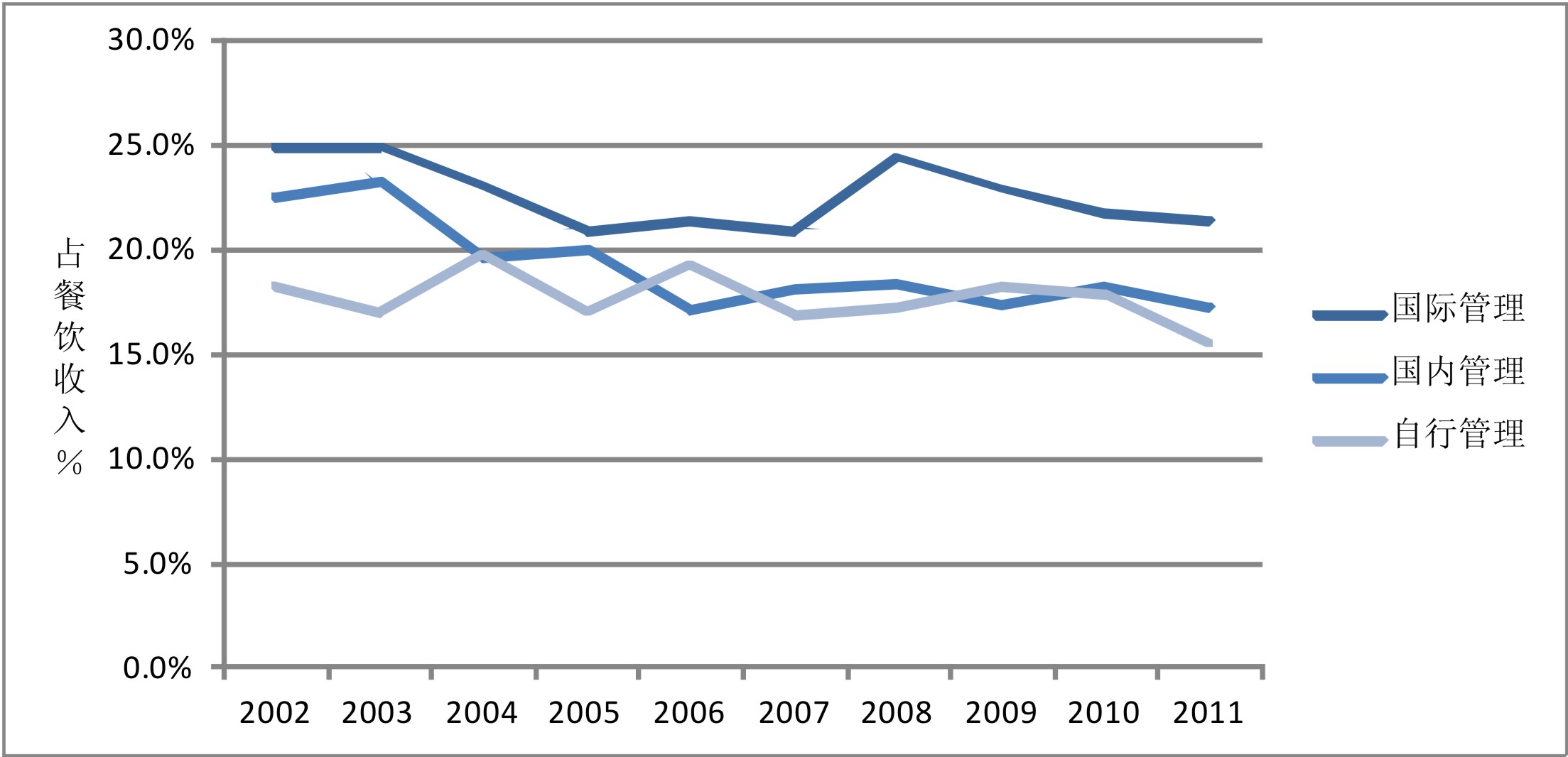

(二) 餐饮部员工工资占营收百分比

国际品牌餐饮部员工工资比重较高(见图32),主要原因一是国际品牌员工工资水平较高;二是国际品牌餐饮收入较国内管理和自行管理少些。近年来国内品牌和自行管理的餐饮部员工工资比重呈现下降趋势,主要原因是国内品牌和自行管理饭店的本地餐饮市场开发情况较好,收入增幅大于工资增幅所致。

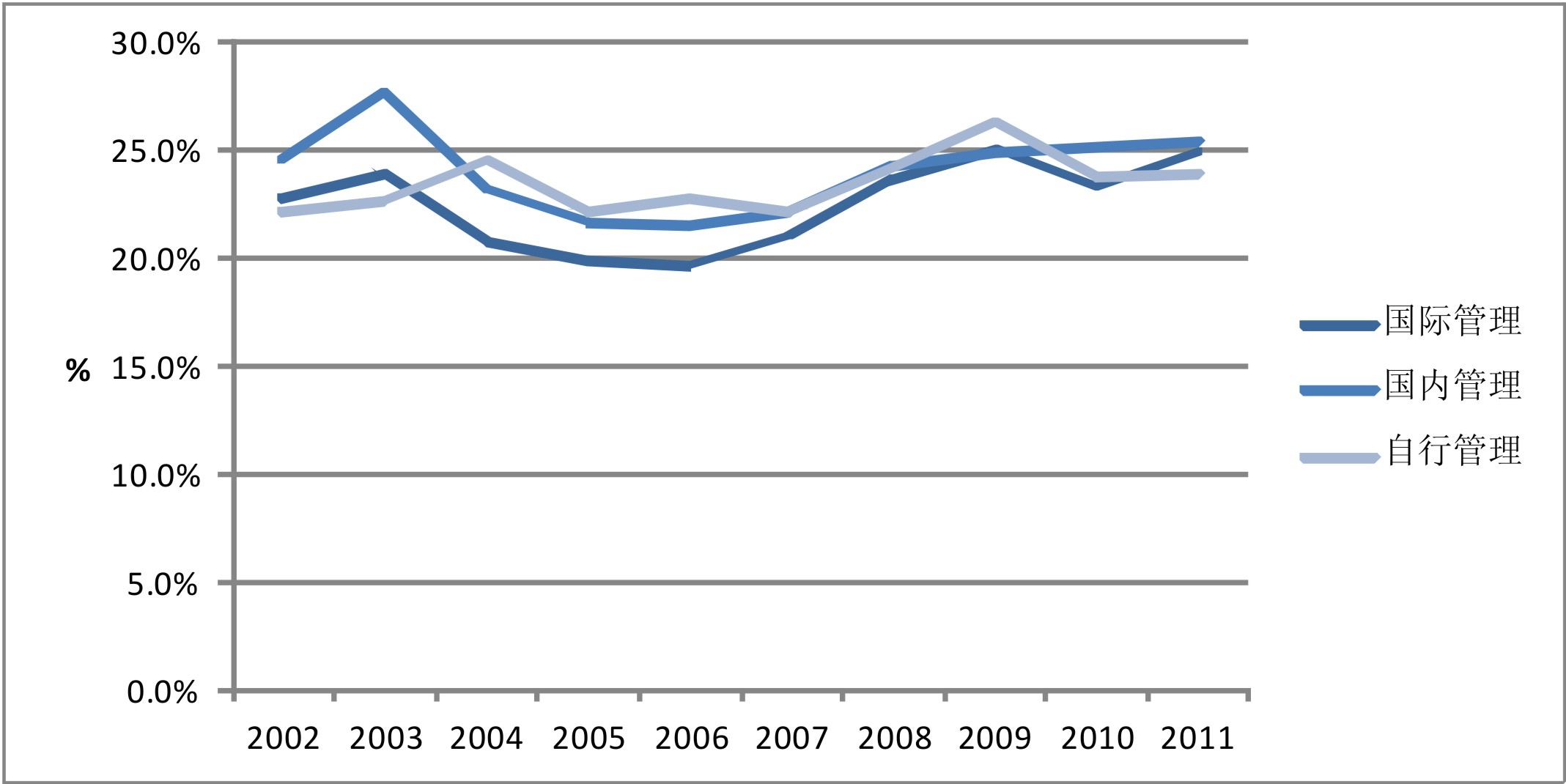

(三) 员工工资占饭店总收入比重

总体上看,三种管理方式的员工工资占总收入比重均呈现上升趋势,现在维持在25%上下。现阶段,企业的人力成本不断增加,企业经营容易步入恶性循环:工资水平低下,导致优秀员工流失;合格人力资源匮乏,导致服务质量提升困难;宾客满意度下降,导致愿意支付的价格下降;供给过剩,房价低迷,导致饭店企业盈利能力持续减弱。

从长远看,随着劳动供给结构转变,闲暇消费将成为消费结构升级的主导力量,旅游、住宿、餐饮等第三产业的消费潜力将大量释放,给饭店业提供了充足业务增长空间。从这个角度分析,全行业人力成本的上升可能是全社会消费结构升级过程中的必经阶段,未来这部分的成本增加将被营收的增长所抵消。

九、餐饮设施(规模及上座情况)

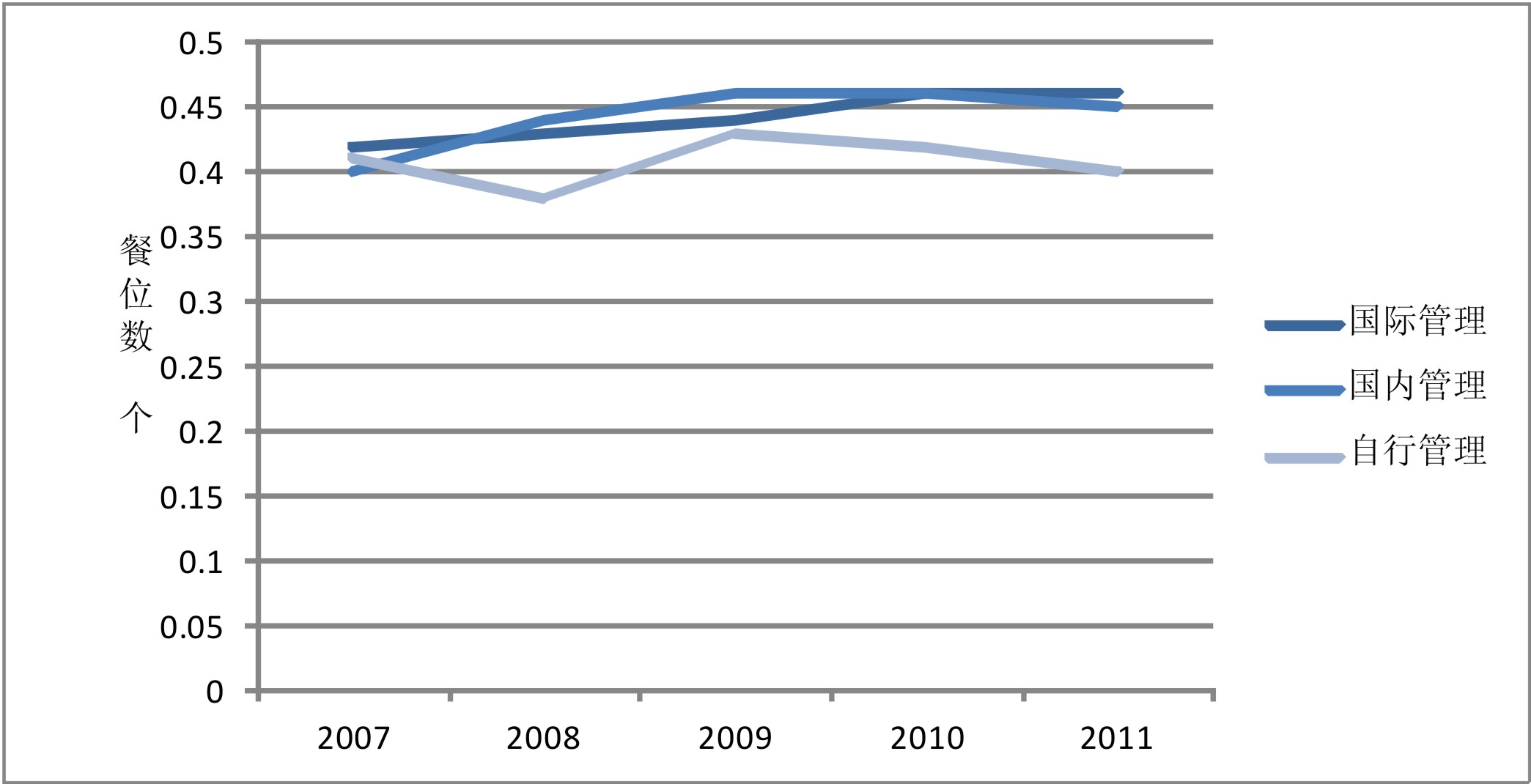

(一)全日餐厅

全日餐厅主要提供自助餐,是五星级饭店营业时间最长的餐饮设施。为住店客人提供自助早餐,在多年的经营实践中,五星级饭店每间可供出租客房平摊餐位数大致为0.4—0.45个之间(见图34)。三种管理方式在这一指标上差别不大:即拥有400个客房的五星级饭店,全日餐厅(自助餐厅)的餐位数应为160—180个左右。

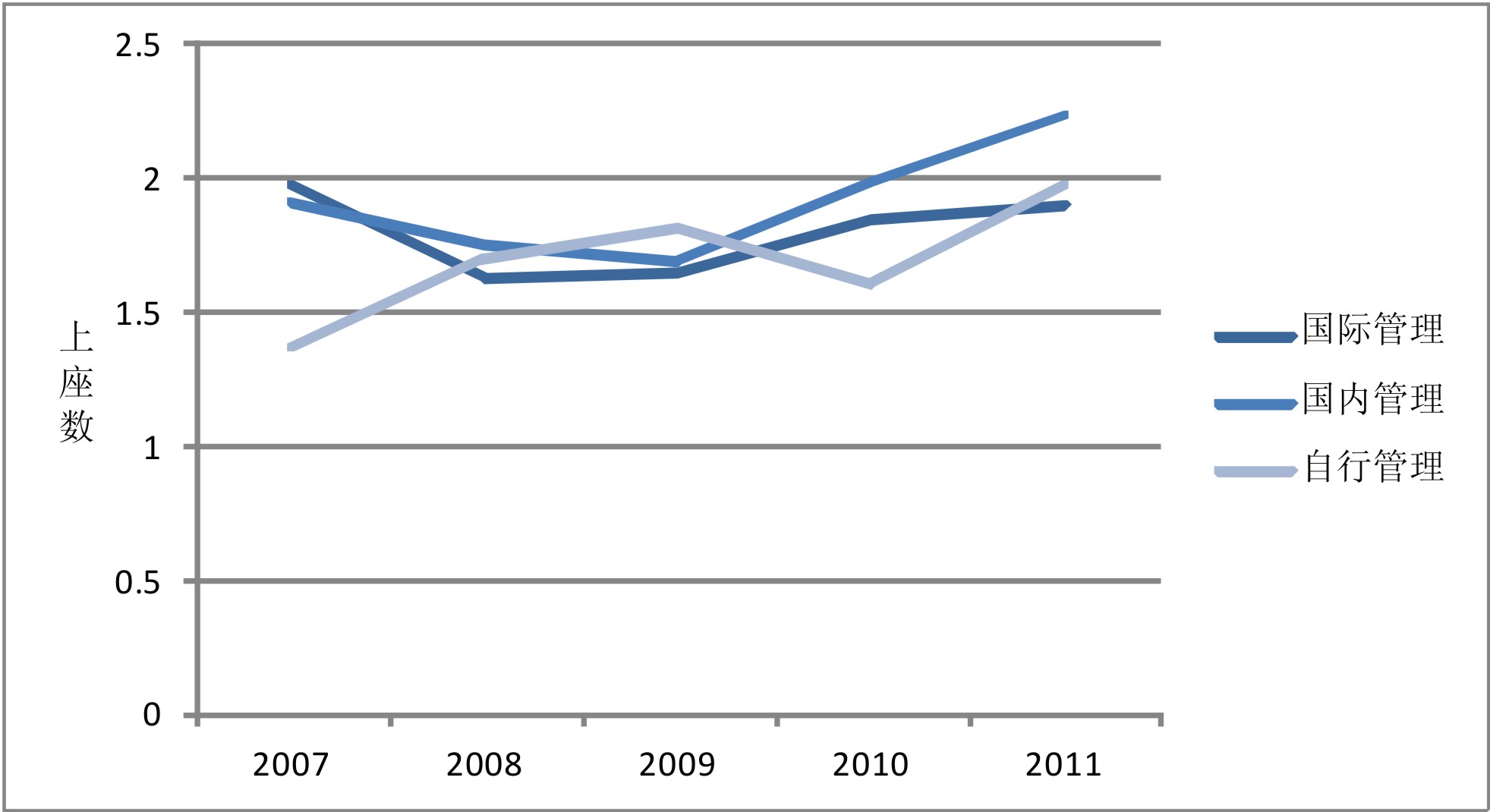

图35是全日餐厅上座数情况,统计数据充分验证了全日餐厅是五星级饭店中上座率最高的餐厅。国内管理2011年的平均上座数超过了2个,国际管理和自行管理的饭店也在接近2个的水平。饭店管理方应将提升全日餐厅(自助餐)品质作为提升餐饮满意度的突破口。因为大部分住店客人均在店内用早餐,自助早餐品质的高低,影响了宾客对于饭店餐饮的整体评价。星级标准中没有对自助早餐的食品的品种有规定,五星级饭店应在分析市场需求的基础上,采用中西结合的菜品组合,即照顾国际口味,又体现当地特色。

(二) 中餐厅

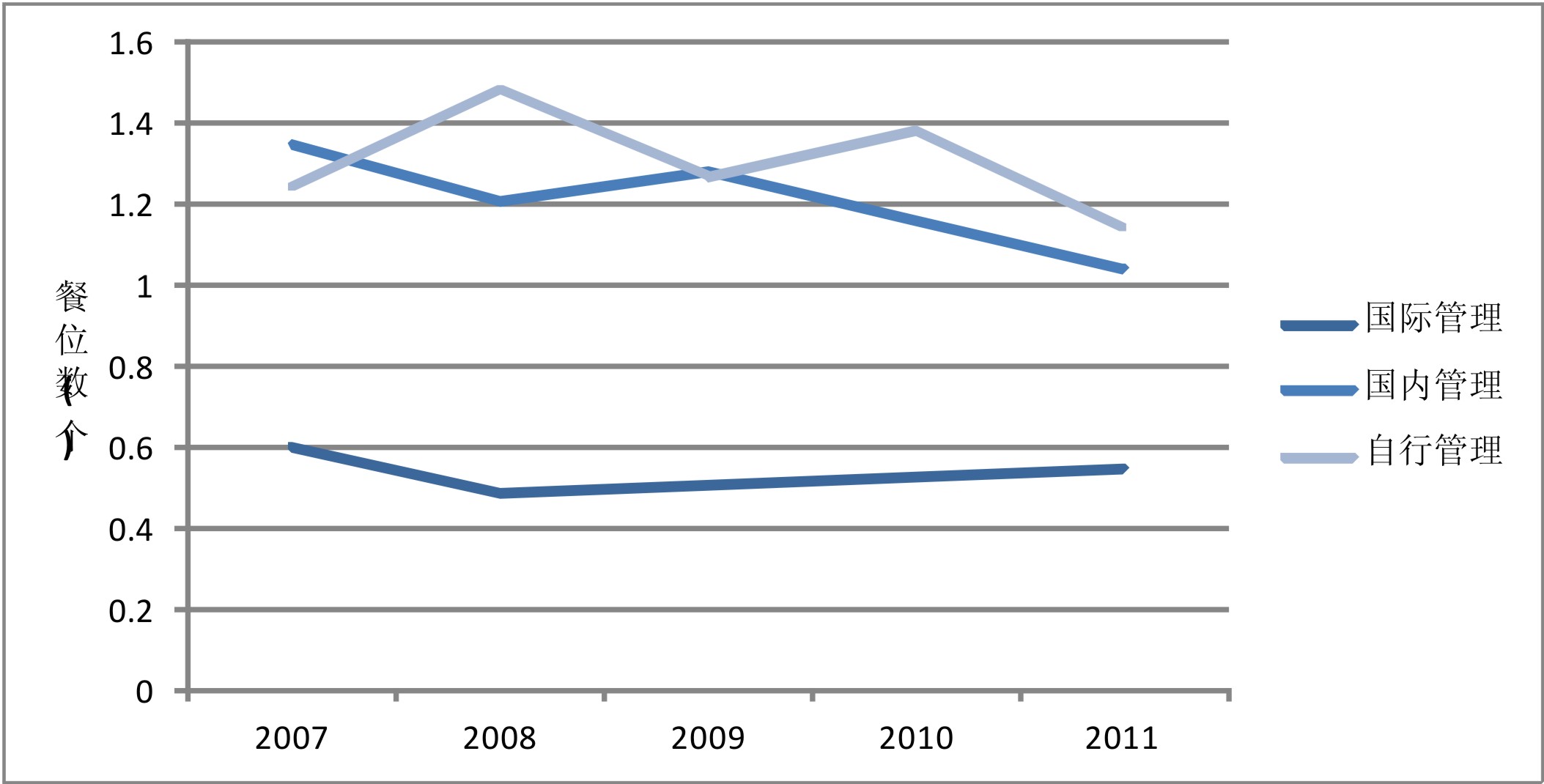

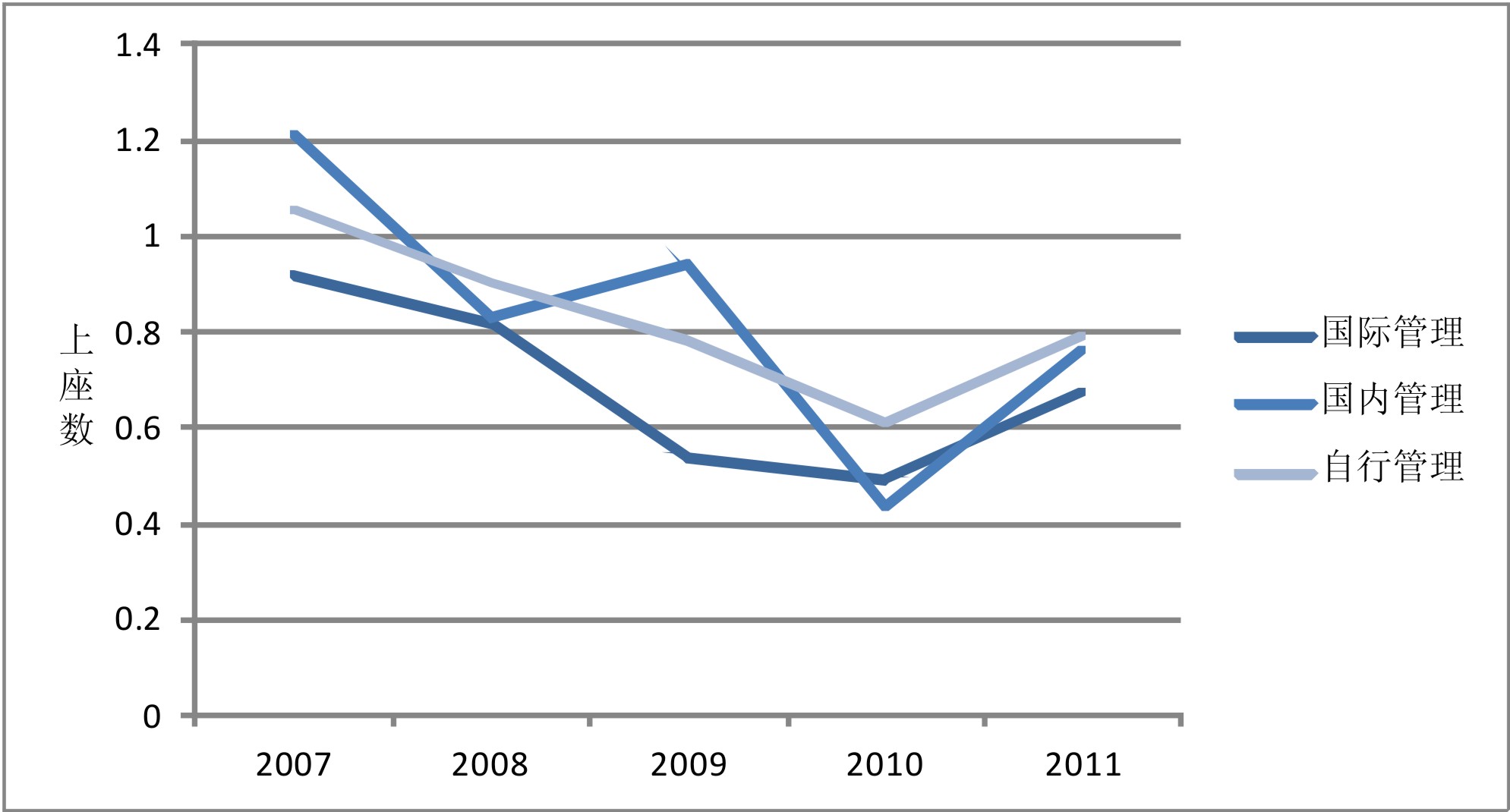

从图36可以看出:在中餐厅的规模方面,国际管理处于明显弱势,每间可供出租客房平摊餐位数在0.5个左右,与全日餐厅的体量相仿。而国内管理、自行管理的这一指标均在1以上,即每间客房平摊有1个以上的中餐厅餐位,中餐厅餐座配置情况与国内管理、自行管理的餐饮收入占总收入比重较大的情况相一致。值得注意的是,近年来由于社会餐饮的快速发展,五星级饭店的中餐市场有部分流失,可能有一些新建项目减少了中餐厅的餐位数。国内管理和自行管理的中餐厅餐位数有小幅度的下降,从峰值1.4下降到1。

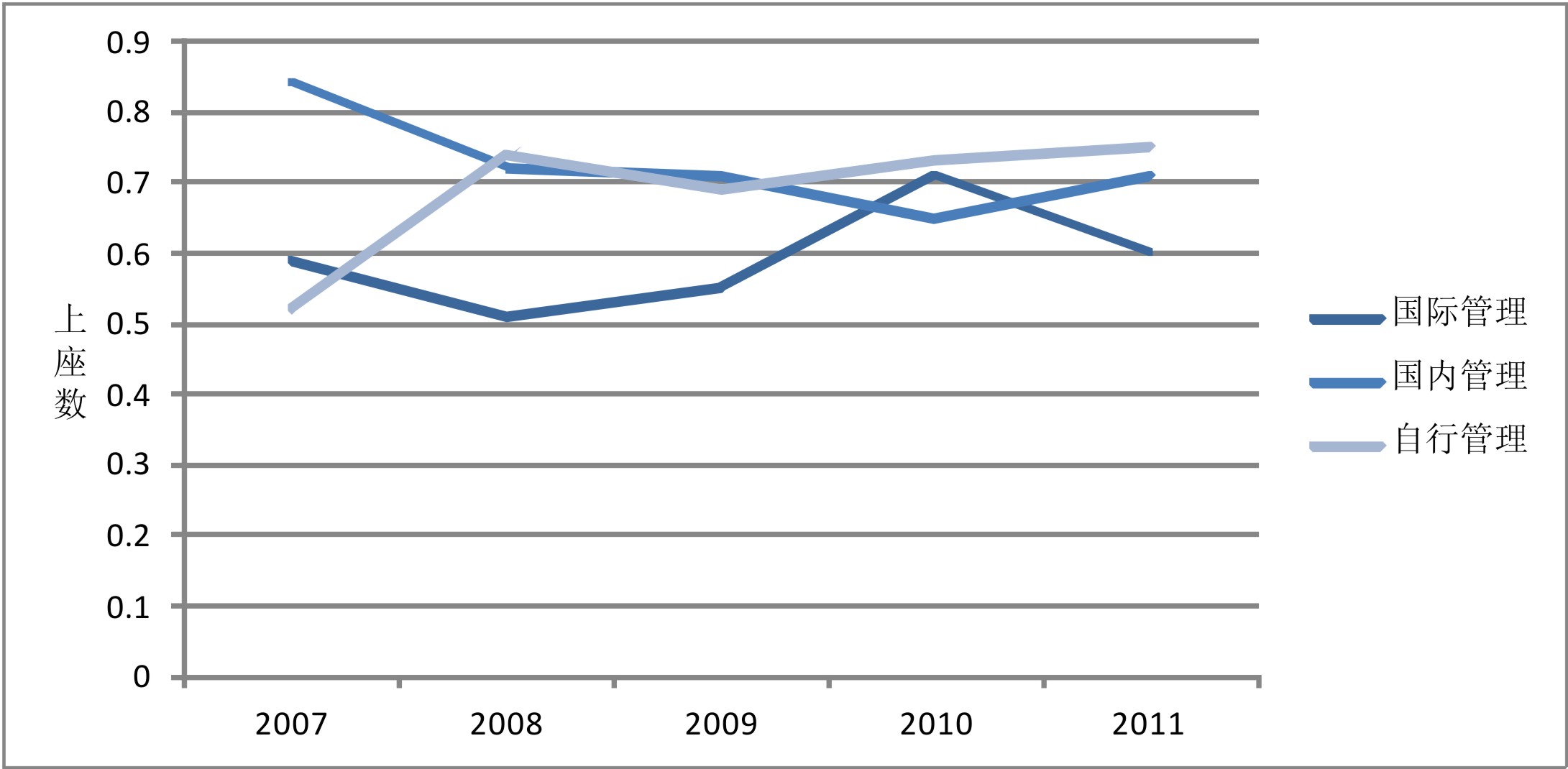

再来看中餐厅的上座情况(图37),整体看,中餐厅的每餐位上座数在0.5—0.8个之间。国际管理不仅中餐厅餐位配置少(每间客房平摊0.5个左右),平均上座数指标也落后于国内管理和自行管理;大部分年份中,自行管理的中餐厅上座数处于领先位置,这与自行管理饭店熟谙本地餐饮市场有关。从趋势看,“复兴”星级饭店中餐的重任应落在国内品牌和自行管理的五星级饭店管理者肩上。

(三) 西餐厅/外国餐厅

外国餐厅(西餐厅、特色餐厅)是五星级饭店必备项目,但国内很多饭店,将咖啡厅(全日餐厅)与西餐厅混为一谈——将提供自助餐的全日餐厅,称为西餐厅,所以全日餐厅与西餐厅的数据有重复计算的可能。从概念上说,咖啡厅属于全日餐厅的概念(All Day Dining)。虽然有时也可提供西式正餐,但其核心功能是提供自助餐,追求方便、快捷和舒适。西餐厅则属于精致餐厅的概念(Fine Dining),以西式正餐为主要经营内容,追求正宗、奢华和格调。

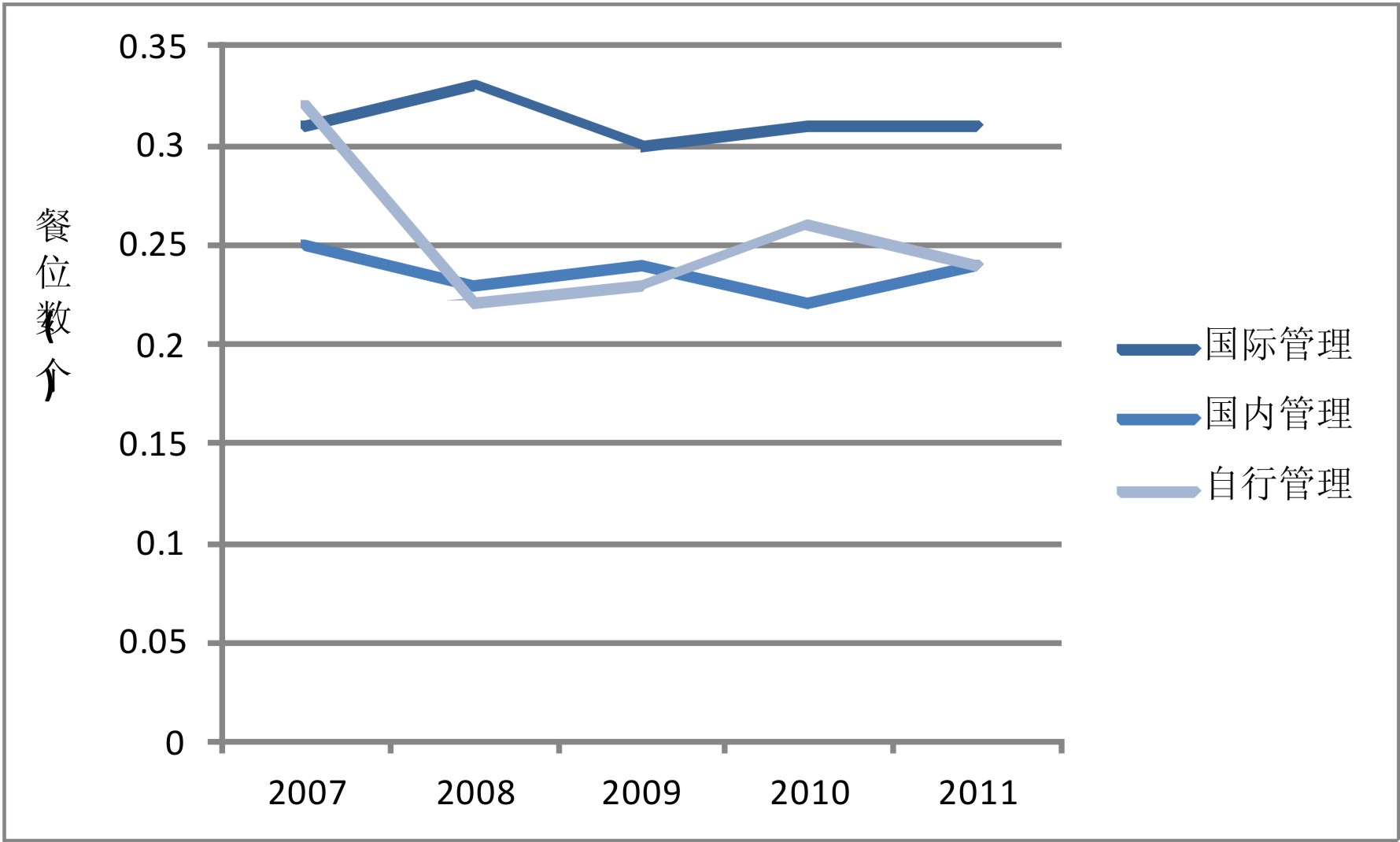

从饭店经营的实际来,国际管理的这一指标相对合理,就是每间客房平摊0.3间外国餐厅座位数。

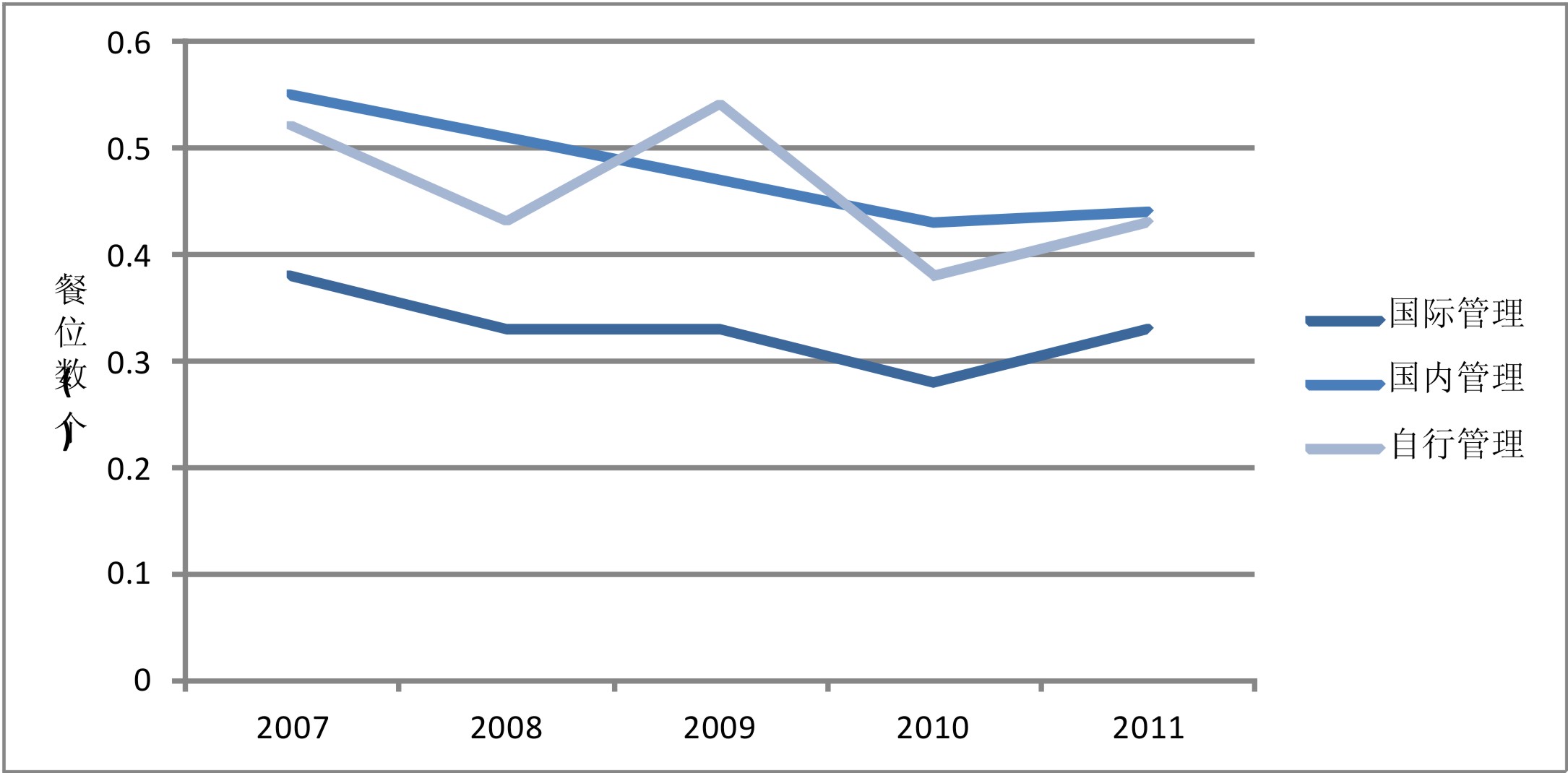

图39说明了外国餐厅的上座情况。由于国内业界对于西餐厅和咖啡厅的概念理解存在一定偏差,很多业者习惯上将咖啡厅(全日餐厅)称为“西餐厅”因此国内管理、自行管理的饭店这一指标可能存在重复计算的可能。国际管理的这一指标在0.6—0.8之间,总体比中餐厅的上座数要高,这一结果与0.3左右的客房配比相比较,仍有提升空间,在客源结构变化不明显的前提下,今后新建五星级项目,可能会降低西餐厅/外国餐厅的餐位数,以此来提升餐厅上座率。

(四) 大堂吧/酒吧

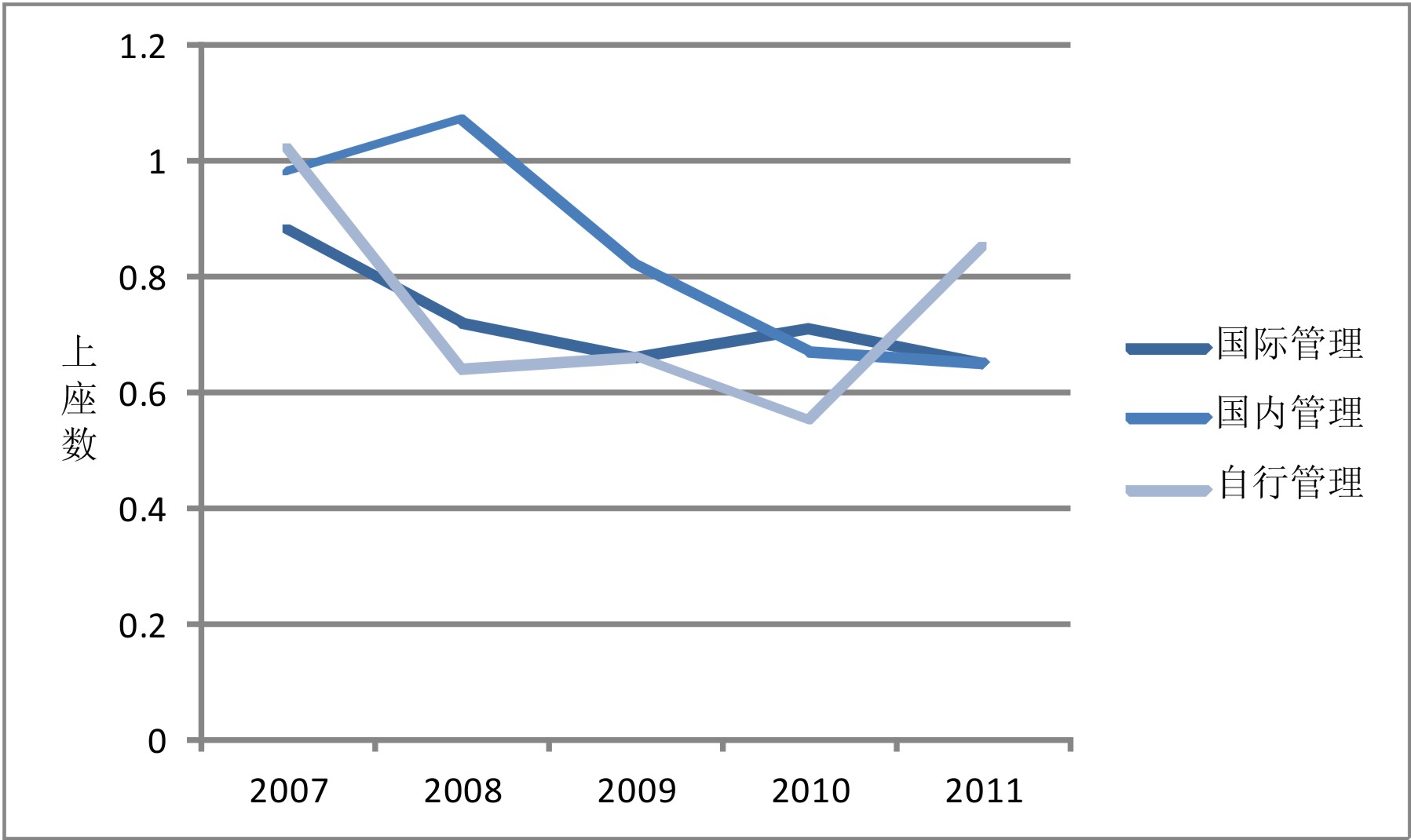

大堂吧/酒吧餐位数配置上,国际品牌要明显高于国内品牌和自行管理。达到每间客房分摊0.3个餐位以上,国内管理和自行管理徘徊在0.25上下(见图40)。2010版星级标准中,对于五星级饭店,酒吧或茶室有一项即可。现在有些国际饭店集团,针对中国市场推出新品牌,就将中式茶吧作为酒吧的替代设施。

再来看大堂吧(酒吧)的上座数情况(图41),与西餐厅(外国餐厅)比较,在餐位与客房配比率差不多的情况下,大堂吧(酒吧)实现了更高的上座数。

综合比较而言:西餐厅(外国餐厅)在与全日餐厅(咖啡厅)、中餐厅、大堂吧(酒吧)的比较中在上座数方面处于明显劣势。

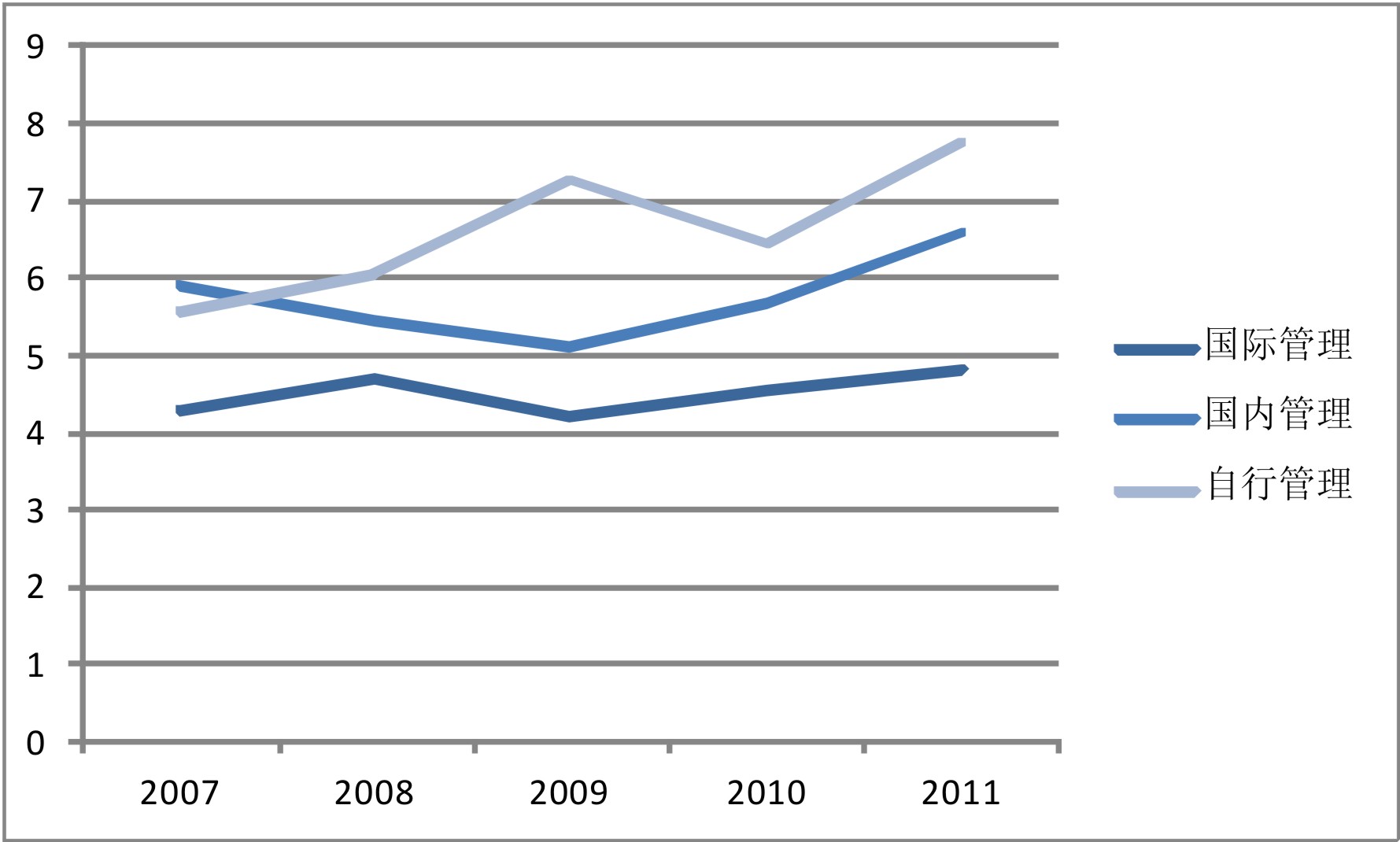

(五) 宴会/会议设施

国内管理、自行管理每间客房平摊宴会/会议面积近年来有上升趋势,这与餐饮收入占总收入比重增大的趋势相吻合。对于五星级饭店,由于市场定位的不同,平均每间客房分摊的宴会/会议面积在4—7平方米之间。

十、结论

饭店品牌化是国际饭店业发展的趋势。国际业界通常将饭店分为“品牌连锁”和“独立运营”两类。在研究中国饭店业时,将品牌连锁再细分为“国际品牌”和“国内品牌”,目的一是为发现国内品牌与国际品牌的差距,指出国内品牌的努力方向;二是为业主选择管理公司提供借鉴。通过对三种管理方式的五星级饭店经营数据的比较分析,可以总结得到以下基本结论:

(一) 国际品牌在综合指标方面领先,但要提高市场适应能力

国际品牌多年来在RevPAR、每间可供出租房盈利、GOP率等综合指标上处于领先位置。在上文的分析中,我们看到国际品牌与其他两种管理方式相比在平均出租率、每间房总收入、员工工资占总收入比重等指标中没有优势;且近十年来三种管理方式的收入结构变化方向趋同,均是客房比重下降,餐饮比重上升;在客源结构变化方向也趋同,即国外商务减少、国内商务增加。这就说明在中国高星级饭店市场中,国际品牌的优势不在于出租率高,不在于外国客源多,不在于成本控制能力强。排除这些因素后,高房价可以说是国际品牌唯一的制胜法宝。

国际品牌能维持高房价主要得益于以下两点:一是优越的项目选址,无论是在一线城市还是新进入的二三线城市,国际品牌五星级饭店均占据城市中央商务区核心位置,地理位置优越,交通可进入性强,商业氛围浓厚;二是长期积累形成的高端品牌形象,能给宾客带来较高的品牌附加值,即品牌认同感和归属感,宾客愿意支付比同类产品更高的价格,品牌溢价效应明显。项目选址和品牌效应是构成国际品牌的核心竞争力重要因素,这两点值得国内业界借鉴。

面对市场结构性供余以及客源结构的变化,国际品牌在中国发展时,也要注意根据中国市场的特征进行灵活调整,以增强市场适应能力。随着国内客源的增多,新建项目的西餐厅/外国餐厅的餐位数应该相应减少,可以考虑用风味(特色)餐厅取代;为迎合国内客源的消费习惯,可以考虑在改造或新建项目中引入茶室来取代酒吧;有的国际饭店集团近年推出了针对中国市场的全新品牌,有的国际集团在全球范围实施了“欢迎中国客人计划”,这些都说明了国际品牌正在主动调整,迎合中国客人的消费偏好,增强对中国市场的适应能力。

(二) 客源结构变化为国内品牌带来发展契机,但业绩水平亟需提升

提升上文已有分析,国内管理的饭店尤其受到国内商务客人的青睐,国内商务客人的比重已从2004年的25%增加到2011年的42%,即使在2008年、2009年国际金融危机的影响下,国内商务的比重仍在增长。近年来,国内品牌的店内会议比重总体在提升通道,这主要得益于国内商务的增长。客源结构的变化,尤其是国内商务客人份额的增加,给国内品牌提升经营业绩带来了机会。另外,中国公民出境游的飞速增长为国内品牌“走出去”发展提供了可能。

与国际品牌相比,国内品牌在平均房价、RevPAR、每间可供出租房盈利,GOP率等综合经营指标方面均处下风。有些指标在近几年甚至被业主自行管理赶超,如平均房价、RevPAR、每间房平摊总收入等。在管理合同谈判时,没有靓丽的经营业绩,光靠管理费率较低的优势,是难以说服饭店业主的。因此,提升业绩水平是国内品牌的当务之急。

相比较国际知名的饭店集团,国内饭店管理公司的发展尚处于襁褓之中。在市场供给结构性过剩,以及能源、人力等成本因素高企的背景下,国内品牌的发展任重而道远。国内饭店管理公司应从明晰品牌定位、完善品牌标准、加强集团管控、改革公司治理等方面努力,夯实作为管理公司的专业基础,在项目拓展中尤其要控制好速度与质量间的平衡,呵护好初创的品牌。从长远看,中国消费者的需求特征、中国本土的饭店品牌、中国式的饭店管理模式将对全球饭店业的发展演进产生原创性的贡献。

(三) 自行管理要寻找新的营收增长点,走差异化发展道路

总体上,中国饭店业集团化程度不高,五星级饭店中自行管理的饭店占半数以上。从专业化管理方面而言,自行管理饭店的水平整体上不及国际品牌和国内品牌,体现在GOP率指标上明显落后于其他两类管理方式。

近几年,得益于内需市场的扩大以及自行管理熟悉本地市场的优势,自行管理的饭店开始在“每间房总收入”指标上一枝独秀。在平均房价和出租率低迷的形势下,为实现较高的“每间房总收入”就需要在客房收入之外寻找新的营收增长点。我们经常发现有些自行管理的饭店餐饮收入超过了客房收入,有些饭店商品部收入超过了其他部门的总收入,并发展为当地最大的奢侈品商场;有些饭店成为当地政府会议的定点单位,承接大量的政府会议和活动。统计数据也印证了自行管理饭店在主动调整经营策略方面的努力:如国内旅行团的客源比重从12%(2004年)下降到8%(2011年);店内会议的比重从6%(2004年)增长到12%(2011年);政府客源的比重从4%(2004年)攀升到8%(2010年)等。面对市场需求的变化,相比较其他两种管理方式,自行管理的饭店更易快速作出调整,因此,差异化竞争战略是自行管理饭店的首选。在差异化发展中,自行管理的饭店不必拘泥于客房是饭店的核心产品,可以培育婚宴、会议、甚至商场作为自身的竞争优势。总之,对于自行管理的饭店来说,谁更熟悉本地市场,谁更快速作出策略调整,谁就能找到新的营收增长点。

评论

全部评论